你所了解的并不一定是真的梁启超

2019-08-23 11:50:43 来源:

很多人有一个错觉,以为梁启超的字以前不被看好,是因为水准不够;现在被看好,是因为他的政治名声和学问名声。不得不说,持此观点者不在少数。如果放在10年以前,我也是如此错觉。但10年以来,我对梁启超花了很大精力去研究,发现我当初错了。我们误读了梁启超及民国书法史,就好比误读了他本人的政治和文章一样;因为,拍卖市场和收藏界已经证实,我的论断和呼吁没有错。

梁启超(1873-1929)

梁启超(1873-1929)世人皆知梁启超名声大,但究竟如何大,恐怕人们未必能真正说清。这不是别人的问题,而是梁启超的问题。因为他这种旷世奇才,注定了一出世就是要被误读的。

我听得最多的说法就是,梁启超的字早年属馆阁体,中年学帖,后又学碑,碑帖并重,然后有成。这个说法没有问题,但如果放在当今任何一位有些成就的书法家身上,一样可行。如果一句话放在所有书法家身上都可行;那么,这句话也便没有了价值。甚至,我在跟史学界很多民国史专家谈到梁启超书法时,还有很多人很惊讶地问我:梁启超的字竟然有那么好,有那么高的地位?

有关梁启超书法的说法很多,有说他隶书很好,有说他楷书很好,有说他学碑,有说他学帖,有说他的字有书卷气,也有说他的字很简单,有说他的书法很板刻,属于馆阁体等,这些评价都不算太差,但都没有谈到他的创造性在哪里。

实际上,梁启超的真正造诣在于开创了一种梁氏真书体。梁氏真书体早已不是什么楷书,也不是什么魏碑或行书,而是他的创造性融合。这种创造在于融合了多种书体,包括篆、隶、楷、行、草、章,但既然是融合,那就需要时间,就可能还不十分成熟。由于梁启超57岁时意外死亡,他在书法上的创造性探索也骤然停止;所以,正当他的书法创造处于走向成熟和巅峰阶段时突然停止。于是,导致了他的字也有不成熟乃至生硬之处,这也是他的字评价不高之处。但是这种生硬并不影响他在书法史上的根本性地位,因为任何开创都含有不成熟。

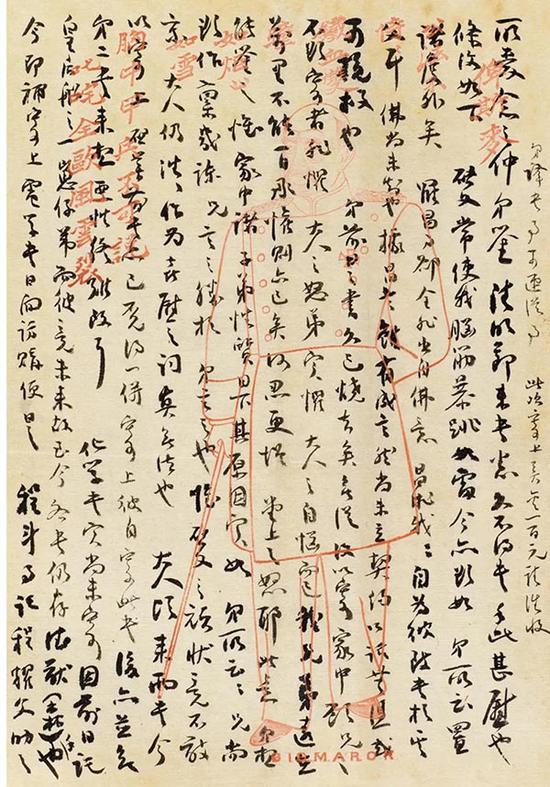

梁启超 隶书 《临张迁碑》 中国嘉德2018年秋拍

梁启超 隶书 《临张迁碑》 中国嘉德2018年秋拍关于梁氏真书体,我此前已有很多文章谈及,再谈实属多余。

需要特别强调的是,关于梁启超书体地位的说法,不是我的凭空臆断,而是当时人的基本共识。就好比说到他的作品价格时,虽然他不设润格,但别人都知道他的价格。这就是一种共识,一种无需靠白纸黑字的润格或润例来证明的价值共识。

举个例子,马衡曾是故宫博物院院长,也当过西泠印社社长,是中国顶级的金石学家、书法家,虽然他的字不是第一流的,但眼力是一流的。马衡对梁启超的行楷书,也就是我所称的真书,不但推崇备至,而且直呼之为“清末以来,殆无有人出其右者”。为了尽量窥得马衡评价的原貌,我将梁启超一件写于1917年的篆书册马衡题跋全文录出:

任公书法出入秦汉,所作篆隶有独到之处。其行楷兼收博取,自抒新意,金石之气亦复盎然纸上,晚清以后殆无有出其右者。余心摹已久,近年遂稍稍复集,就海内知好,求其零缣片楮皆欲备景(影),以公于世,不意竟遭国难,毁去什(十)之三四,犹幸劫余,所藏尚两册,虽未能债其始,而集中无一不出于自得,且其所藏搜罗有致,耐人寻味,此公生平胸次由静而妙,非细致故也,飨以同好,并志数语。乙酉闰夏马衡。

这件篆书作品属梁启超中年之作,曾于2015年在荣宝斋济南分公司拍卖过,为马衡旧藏。马衡是篆书家,眼力自不凡,他对梁启超篆书的评价是“出入秦汉,有独到之处”,这样的评价并不算高;换句话说,属一般性评价。可见,马衡对梁启超的字并不是都推崇,是比较客观公允的。客观地说,篆书并非梁启超最擅,且此作属中年之作,笔法尚未趋于成熟。但这丝毫掩盖不住马衡对梁启超真书的推崇备至。

“无人出其右者”的评价,清代民国时其实并不罕见,不必过于当真。但罕见的是,这话是从马衡嘴里说出来的。马衡在梁启超面前是晚辈,梁启超名气太大,他不需要拍梁启超马屁,而且马衡说这话时,梁启超早已去世。所以,如果是梁启超夸奖马衡,说马衡的字“晚清民国以来无人出其右者”,那么这话是有夸饰成分的,是梁启超作为长辈对晚辈的奖掖提携之语,不能当真。就好比梁启超当年在清华校长面前举荐既无学历又无著作的陈寅恪时,说陈寅恪短短几百字就可以胜过我梁某人所有著作。你能把这句话当真吗?你真以为陈寅恪的学问短短几百字就超过了梁启超?当然不是。

所以,马衡推崇梁启超,而且自言以半生之力,搜罗梁启超墨宝,以公海内同好,实是出于对梁氏书法的推崇。有人说,马衡推崇梁启超,是因为他的学问。这话也对也不对。马衡推崇梁启超学问是毋庸置疑的,但马衡并非因推崇梁启超学问才推崇梁启超书法,这是两回事。因为,当时学问与梁启超齐平者,虽不多但也有,章太炎、王国维等,皆享有此盛誉;何况,马衡也鼎力邀请过王国维到北大当教授。可见,在马衡眼里,是分得清学问与书法的。

如果说马衡所说尚属个例,不足以说明问题;那么,其他人的话就不能说还是个例了。

再举个人物——胡适。胡适是“五四”的风云人物,也是横跨新旧两派的重要人物。既然横跨新旧,那么胡适对旧派的玩意儿——书法这类东西的感情就是十分复杂的。他既喜欢又不喜欢。之所以说喜欢,是因为他要让人知道他的旧学功底,而书法是必不可少的;之所以说不喜欢,是因为他要证明他是新派,而旧派的书法在他们眼里是不那么起眼的。但是,胡适毕竟是胡适,作为新派文人的胡适,依然很看重书法;而且他学书法直接就是受梁启超和郑孝胥等人的影响。

胡适手里有不少梁启超的字,而且梁启超墨迹的情况胡适是十分清楚的。胡适说,梁启超的墨迹不下3万件,是比较可靠的。因为胡适与梁启超接触较多;而且胡适晚年大量写字卖字,也是受了梁启超影响。胡适的内心深处,既将梁启超作为老师辈的领袖,也作为了要超越的对手;那么连书法和学问自然要包含进去。当然,有没有超越是另一回事。

此类种种史迹,委实太多,不一一赘述。

其实在民国早期,崇尚梁启超的字,早已不是什么秘闻。在当时,举凡有影响力者,皆欲以有梁氏墨宝为荣。有人说,那是因为他的政治影响力。梁启超在当时有什么政治影响力呢?20世纪20年代以后,梁启超已完全退出政坛,不担任任何有影响力的政治职务,甚至也没有了党派,别人也不向他求官,他也无官可谋,还有什么政治影响力?

王国维 致弟子谢国桢绝笔书扇 西泠印社2018年秋拍

王国维 致弟子谢国桢绝笔书扇 西泠印社2018年秋拍梁启超书法的市场表现

梁启超的字其实一直只被懂行的人看好,反倒是书法界不怎么看好。他的字在市场表现上一直不太靠前,但也不是十分靠后,基本处于中间状态;就好比他这个人,属于“稳健派”。在很多人眼里,梁启超只是个政治家和学问家,不过略通书法而已,或者受康有为碑学思想的影响,在书法上有些造诣,但不至于那么好。

其实,人们接受梁启超的书法并不难,难的是对他书法地位的评价。如果要认为他的书法是第一流,那就难上加难了。对于这种状况,也不必太急躁,因为任何人任何事物之被接受,总有一个漫长的过程。《红楼梦》刚一出版是禁书,至少在百年以内难以被人接受,后来才慢慢被接受并成为经典的。

所以我曾经说,梁启超的书法至少要在50年以后才可真正体现出其价值来。我知道这是一句充满争议的话,甚至很可能会被看成一个伪命题。50年以后很多人都不在了,甚至连我也很可能不在了,怎么来论断?玩笑归玩笑,但艺术的判断,就是这样残酷和无奈。

也许用不了50年,也许比50年还要长。

康有为(1858-1927) 致汤觉顿信札一通一纸 北京匡时2018年秋拍

康有为(1858-1927) 致汤觉顿信札一通一纸 北京匡时2018年秋拍这不全是我的哲学思辨,而是事实。远的不说,就拿2018年的几场拍卖来说,梁启超书法的市场表现是非常好的,甚至超出了很多人的预期。中国嘉德秋拍,梁启超的临《张迁碑》十二条屏,拍价1100多万元;一件十言联,拍价140多万元;另一件四尺对联,拍价90多万元;而同等尺寸条件下,嘉德秋拍中于右任的一件行书对联,拍价70多万元;祁雋藻的楷书十二言联,拍价440万元;何绍基的行书节录《梁武帝书评》横幅,拍价85万元;董其昌的数十开尺牍册页,拍价175万元;铁保的行书录颜真卿《争座位帖》,拍价52万元;金农的隶书条幅,拍价58万元;董其昌的行书临颜真卿《送刘太冲叙》八开册页,拍价130万元;袁枚的行书大十二开诗册,拍价80万元。西泠印社秋拍中,梁启超的一件四尺七言联,拍价110多万元,加佣金130多万元。这些数字的真实性毋庸置疑,交易的真实性亦可深考,以同等条件下的衡量标准来看,梁启超书法的价格显然均比上述其他诸家要高出许多。

有人提出,梁启超书法目前的市场价格,主要不是书法价值,而是其政治名声和学问名声所致。如果是这样,那何以10年以前梁启超书法的价格如此低迷?如果论学问名声,何以胡适、林语堂、鲁迅等人的书法价格不及梁启超?

很长时间以来,梁启超书法的市场并不太被看好,顶多处于拍卖市场的第三个梯次,卖不过于右任、林散之、启功等人,在名气上也大不过鲁迅、谢无量、马一浮。在人们眼里,梁启超的字不过属于二三流。这个市场规则,是近百年以来慢慢形成的共识,但也是积弊,短时间内难以改变。

梁启超的个人名气和影响力尽人皆知,无需赘言,但那毕竟是政治和学问方面的影响,而不是书法本身。以至于很多人认为,是梁启超的政治和学问名声影响了其作品的市场价格。这个说法不无道理。

的确,在中国谈艺术,无论如何离不开这两个因素。尤其是对于近现代名流来说,政治或学问影响力往往决定着市场因素。这无可厚非。但就梁启超而言,仅依靠这个逻辑是说不通的。为什么?因为,近现代广有影响力的政治家和学问家擅书者太多,比如政治家中的曾国藩、李鸿章、张之洞、孙中山、袁世凯、蒋介石、黎元洪、段祺瑞,学问家中的沈曾植、章太炎、王国维、蔡元培、胡适,作家中的鲁迅、钱玄同、林语堂、沈从文等;而且,他们的手迹市场价格一度不菲,但为什么还是卖不过梁启超?难道仅仅是因为梁启超的政治和学问影响力吗?恐怕不是这样简单。

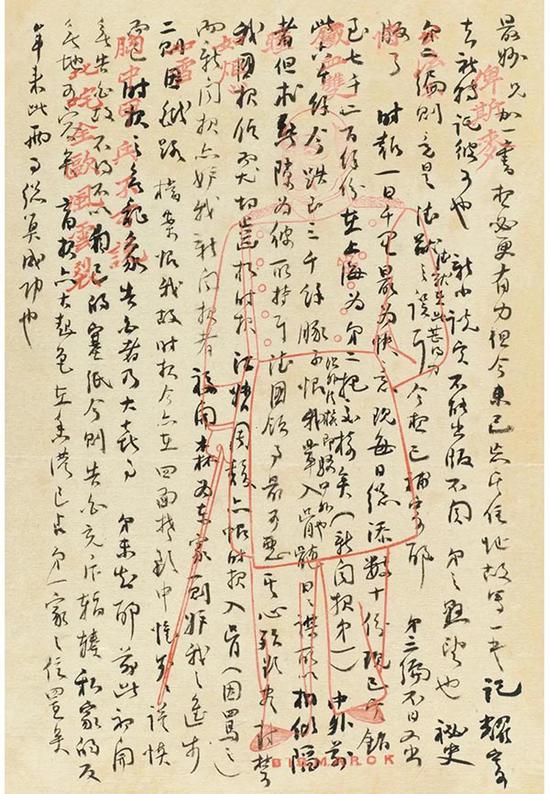

梁启超(1873-1929) 致梁启勋信札一通三纸 北京匡时2018年秋拍

梁启超(1873-1929) 致梁启勋信札一通三纸 北京匡时2018年秋拍梁启超这个人在政治上一度是被打压的,尤其是被国民党打压的。原因是他在辛亥前后,与孙中山的革命党一度是政治对手,虽曾有短暂合作,终究因为康有为的阻挠而分道扬镳,后来又在北洋政府做官,与北洋系的几任政治要人都有深度勾连与合作;晚年的时候,国民党北伐之际,他又坚决反对北伐,反对联俄,而孙中山是主张联俄的,所以更加走向了国民党的对立面,以至于在他去世之后,有人向国民政府建议为他举行国葬就遭到了以胡汉民为代表的国民党中央的坚决反对。这是个基本的历史常识,如果不了解这个历史常识来谈梁启超的书法地位,恐怕是很难搞清楚的。

梁启超因其敏感的政治身份被压制,本属正常,党派不同而已。事实上,随着胡汉民在国民党中央的落幕,后来的国民党对梁启超的评价已渐趋客观、公正,目前在中国大陆、台湾和海外,已经形成了一股梁启超研究热潮。但在很多人心里,梁启超在政治上仍然不过是一个保皇派;而在学问上,梁启超虽然是名满天下的大学问家、大思想家,但在很多人看来,他仍然不过是一个有学问缺陷的人物,博而不精是很多人对他学问的一个主要评价,甚至晚年越来越趋向保守,而走到了“五四”新派的对立面,以至于成了一个保守派的代表人物。

对这种误读且不去过问。单论学问影响力,梁启超恐怕顶多与没有什么政治派别的王国维和革命党人章太炎打成平手,甚至也比不上“五四”新派文坛领袖胡适、鲁迅等人。

所以,无论是谈政治还是谈学问,说梁启超的书法市场主要是受这两个因素的影响,恐怕是没有依据的;而且,之前的市场也证明了这一点——反向影响。梁启超的保守派文化形象和革命派对立面政治色彩,反向影响了其作品的市场价格。

当然,这种状况近年来有所改观。原因是梁启超在海外的影响力十分强大,以至于影响到了他的作品价格飙升,进而又影响到了国内对他的评价。

书法界人士未必十分了解这一状况,自然就不能十分理解。因为书法与收藏毕竟是两回事。书法界向来有一套十分稳固的价值判断标准,而收藏界并不理会这一套。当然,收藏界也不能说就是多么学术,而是以市场为准则;换句话说,是比较功利的。但功利未必是坏事,因为收藏界的价值标准就是市场,市场是个最功利但也是最不能欺骗人的东西。

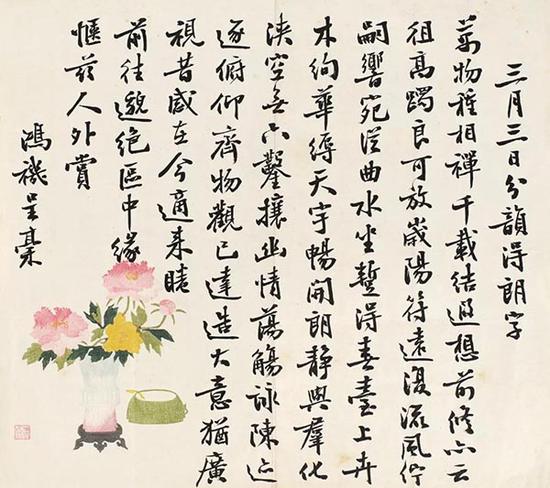

梁启超 楷书七言联纸本对联:全以山川为眼界,尽携书画到天涯。1926年作 35万起拍,126.5万成交。

民国艺术史亟待重新考量

近年来掀起的民国热,使得民国时期很多文人、学者的手稿、书信和书法作品的市场价格也节节攀升;甚至很多仅与民国沾点边儿的人物也被纳入了民国行列。殊不知,我们理解的民国,很多时候是残缺的、有误区的。民国确实是一个学问家、文学家、书画家辈出的时代,而且思想之自由几乎超过了除春秋战国以外的任何时代;但是,这和书法不是一回事。书法是靠学养的支撑,二者毕竟不能等同。

就总体水准来说,相比于前朝,民国书法仍然是衰退的。只不过,这衰退之中又有突兀的高峰。但这高峰是衰退了的高峰,并不能与以往时代相比。这不是主观原因造成的,而是客观因素所致。因为民国时代,尤其是“五四”以后,是一个白话文和硬笔主宰的时代。经历过“五四”,或“五四”诞生的那批民国文人,一半用文言一半用白话,一半用毛笔一半用硬笔,一般用洋文一半用中文,或者说文言白话、毛笔硬笔、洋文中文交替使用。在这样情况之下,不可能会有书法的大飞跃。

比如很多人推崇的梁漱溟,学问修养很不错,也遗留下不少书信手稿等,但论书法,则实在入不了档次。梁漱溟很多信札甚至还用硬笔书写,更谈不上艺术性。再比如被称为现代“新儒家”的牟宗三,字写得有如鬼画符,几不可辨认,与书法无缘。

胡适的字倒是有几分功底,而且他经常围在梁启超这样大书法家的身边,又拜郑孝胥为师,他的很多师友,比如章太炎、林长民、鲁迅、蔡元培、徐志摩等,都是书法高手,所以胡适的字不俗气,有几分气质,还很有书卷气,比起很多作家来要算好的,但以书法专业技术论,终究还是入不了主流。

鲁迅的字很好,既有古风,又有自己的性格特点,你看不出来路,但又不是野狐禅,在民国时期的作家书法中,无论如何要坐第一把交椅。鲁迅之所以在写字上有如此高的格调,有一个很多人并不十分了解的原因,那就是抄书。鲁迅的字,完全是靠大量抄书的功力积淀起来的。鲁迅在北洋政府教育部任佥事一职务时,进行了大量的购碑和抄书活动,所抄之古书不下千万字。抄书解决了鲁迅书法的基本功问题,也形成了鲁迅书法的书卷气息,这几乎是其他任何作家都做不到的。

所以,即使是民国文人、作家,也是各个不同,不可眉毛胡子一把抓,不能一说民国就是好,民国以外就是不好;而且,民国之好,也是相对的。今天我们所谓的“民国热”,其实是虚幻的、模糊的,缺乏对具体人物、具体事件的具体认知。

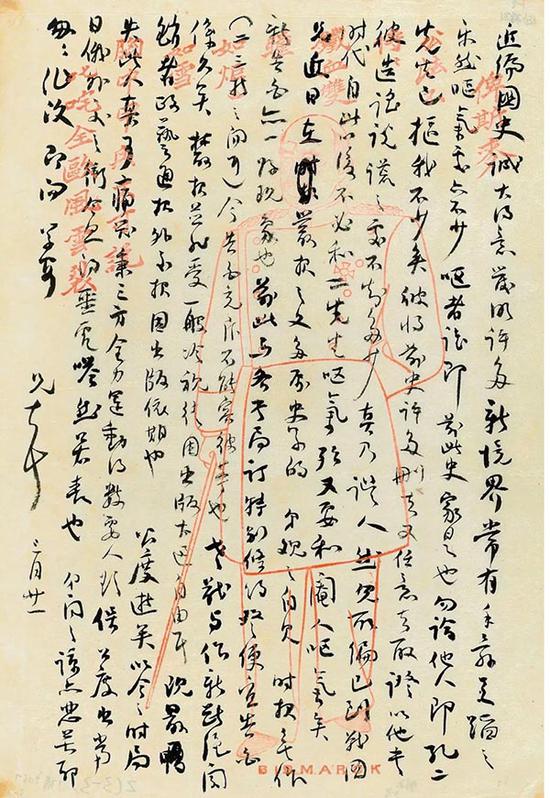

瞿鸿禨(1850-1918) 行书自作诗 北京匡时2018年秋拍

瞿鸿禨(1850-1918) 行书自作诗 北京匡时2018年秋拍单就书法而论,民国时代的人物中,书法出众者很多,有的是清朝遗老,有的是北洋政要,有的是辛亥元老,有的是文人学者,而梁启超情况比较特殊,这几个身份他都具备,反倒是掩盖了他的书法名声。具体来说,梁启超的字绝对属于专业级别的,而民国时代有些文人、作家的字虽有书卷气,但未必属专业级别。

在国民党统一全国的北伐之前,梁启超的书法作品尚能得到举国公认,那时的市场价格就很好,颇受藏家追捧;但北伐之后,国民党统一全国,梁启超的字就不那么受推崇了。

国民党时代的书法“四大家”是胡汉民、谭延闿、于右任、吴稚晖。而这几个人都是国民党元老,无一其他党籍人士。而此前,北京画坛的盟主是陈师曾、姚茫父、周肇祥、金城等,其背后的精神领袖是梁启超,海派领袖则是康有为、吴昌硕等。康有为自不必说。吴昌硕是职业书画家,且背后有王一亭这样的实业家做推手,又是西泠印社掌门人,门生众多,是画坛教父级别的人物,所以作品被烘托起来了。而北方的陈师曾、姚茫父、周肇祥、金城等人,其身份并非职业书画家,而是文人学士,以学问入书入画,再加有北洋政府作依托,故当时作品很受欢迎,但由于过早去世,故市场也很快凋零。

当年大力帮助过齐白石卖画的陈师曾,现在作品的市场价格远远不及齐白石,可见今非昔比,姚茫父也是如此。姚茫父曾经是齐白石的老师辈人物,齐白石进北京时,对姚茫父顶礼膜拜,亲自拿画给姚茫父改,并将改稿保存下来;但就是这样的人物,身前热闹,身后寂寥,其作品的市场只影寥落。直到今天,姚茫父作品的市场价格还不及齐白石的十分之一。

有人据此马上就得出结论,说死后价格下跌,这正说明其作品没有什么影响力,进入不了艺术史。可是,所谓的艺术史,也是人为主导和修正了的艺术史,是打了很大折扣的艺术史。若按照梁启超“新史学”的标准,艺术史虽冠名为史,但其中真正有多少史学的成分,是很值得考量一番的。

那些过早逝去或凋零的艺术家,真的就是被艺术史无情抛弃了吗?还是被我们选择性地遗忘?我以为是后者而不是前者。好在还有梁启超这样的人物在今天获得了逐渐理性的认知。

可是,当年梁启超身边那些叱诧风云的人物以及他们的作品,又还需要等待多少年才能获得客观公正的对待?又还有多少人愿意花多少时间和精力去打捞?我呼吁了10年的梁启超及其作品,如今才多少算有点回应,而其他人,我的考量中却还没有时间表。