艺术地理学视野下的达利

2019-12-27 12:06:49 来源:

在今天,在中国,萨尔瓦多·达利早已不是陌生而神秘的名字。他那怪诞的形象以及梦境般的画面也已不再令人讶异。无容置疑,他卓然已是二十世纪风起云涌波澜壮阔的艺术潮流里最伟大的景观之一。

1989年,这个天才艺术家走完他惊世骇俗的一生。而此时中国的改革开放甫始,美术界八五新潮余波未息。面对袭入的西方现当代艺术思潮,大多数的社会公众尚处于美术启蒙阶段,生涩、突兀、疑惧、茫然之感杂糅并存;与此同时,一种渴望、兴奋、好奇、惊喜的求知欲在许多美术爱好者的心中蓬勃生长。信息传播尚不迅捷的当年人们或然发问:谁是达利?

萨尔瓦多·达利

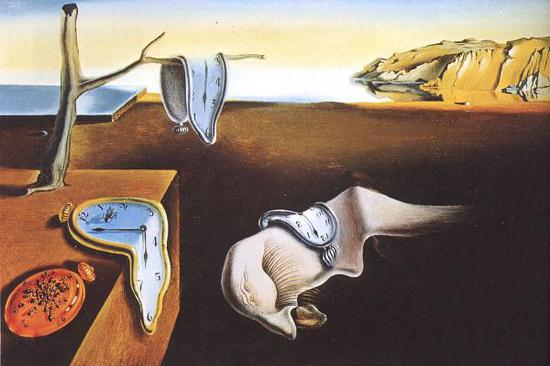

二十多年后,这个已经为开放之后的中国公众所逐渐了解的艺术天才,尤其是越来越多的中国旅行者在世界各地的美术馆看见的那个吹胡子瞪眼的达利,依旧还是熟悉又陌生的意象。达利的画有着太多的梦境,也是最庞杂的“故事性”所在。他承认自己的《记忆的永恒》这幅画中表现了一种“由弗洛伊德所揭示的梦境与幻觉”,是自己不加选择的。只有梦境才是真实的。这个狂热的西班牙人笃信弗洛伊德的学说。达利完成他的《西班牙》之后在伦敦拜见了弗洛伊德,弗洛伊德说,“我从没看见过这样完美的西班牙人的典型,他多狂热啊”,达利将这段话放在了自传文字开始之前。而达利自己说,“我同人类的唯一区别,在于我是疯子;我与疯子的唯一区别,在于我没疯”。达利疯狂、怪诞的非理性的表象下掩藏的是理性的智慧。

《记忆的永恒》

达利有意识地探索自己特有的美学观点和创作方法,并且融入了他的宗教观。1929年,他把自己的理论文章和诗歌集结为《看得见的女人》,在其中总结了“偏执狂批判法”:使自己处于精神异常的临界状态,用偏执狂的自由联想、幻想的方式激发或诱发自己的创作意念,并用精细的笔触将这些意念描绘出来。成为上世纪30年代初期画坛一颗炙手可热的明星。诸如他于1931年创作的《记忆的永恒》,试图把弗洛伊德的潜意识学说,变成“有意识”的,在作品中对时间本体进行哲学式追问。《记忆的永恒》(The Persistence of Memory),Persistence这个词,牛津辞典对其的解释是“为达到做一件事情的目的不顾困难的持续尝试”,有锲而不舍的坚持之意。显而易见,这种锲而不舍的意志不会像原生艺术家那样漫无目的和缺乏恒定明确的意识指向。而得以显现的画面,却是充斥近乎荒诞的梦境。这或许就是柏格森所说的具有一种“生命意识的流动”和“理智交融”的“创造性直觉”。所以,于今冷眼旁观、恣意妄为的达利也印证了柏格森的一句名言:“真正成功的人,往往就是敢冒大风险的人”。

《里加特港的风景》

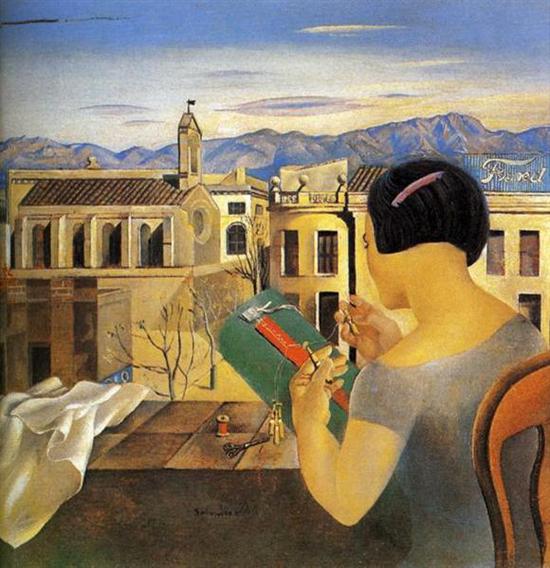

而我有兴趣要说的是西班牙人文地理与天才艺术家的天作之合。这个同样是毕加索、米罗、高迪故乡的国度,与达利一样的如此神秘。结合达利不同时期、风格的画作,从他生活的地理环境和历史背景,可以呈现这种深刻的关系。西班牙加泰罗尼亚地区特殊的人文背景——长期处于传统基督教文明与东方阿拉伯文明的交汇地带,达利的神秘主义根植于这样的文化多样性中——从达利尊崇的委拉斯盖兹、戈雅、高迪、毕加索等艺术家和西班牙艺术脉络以及达利美学中最重要的地理符号:加达克斯一带地中海沿线的风光——这成为达利画作习用的取景地,对这片故土的思想回溯和情感投射,让他真正形成了自己成熟的风格样貌。这委实也是艺术地理学值得探究的地方。

《菲格拉斯窗边的女子》

考古学家德?昆西曾经提出“原境论”(theory of the context),认为艺术作品的原本功能与其起源地是不可分离的。同样,也在19世纪出版的丹纳的《艺术哲学》其实受到孔德实证主义影响,强调种族、环境、时代三个因素对精神文化的制约作用,认为种族是“内部动力”,环境是“外部动力”,时代是“后天动力”,从而使得艺术与气候、地理条件及各种生活方式紧密相连。与此同时,整个19世纪环境决定论成为地理学乃至整个人类思想中的主要观念。环境决定论认为“物质环境、自然环境决定或影响了人类世界,包括人种体质、民族性格、社会生活、国家形式以及文化观念,气候、地形、土壤、植被等自然环境对民族文化特征的形成起着重要作用。”(《艺术地理——中国当代艺术现象研究》P31,中国美术学院出版社2015年6月第一版)而托马斯?达?科斯塔?考弗曼的《走向艺术地理》等文集,更是将艺术地理思想提到前台,以历史地理(historiography)为关键词建构完整的艺术地理理论等等。