艺术对于鲍勃.迪伦是一种什么存在

2019-10-28 10:32:27 来源:

鲍勃·迪伦

鲍勃·迪伦画作

当鲍勃·迪伦在一个激进的时代里推动梦想的滚石,他并非是一个一往无前的执着的战士,他讨厌虚妄的名头,他甚至喜欢躲开嘈杂的人群。他注定有一天要扔掉枷锁一般的时代预言者的身份,如同他刚出道时要千方百计地编造身世一样。

鲍勃·迪伦是摇滚乐坛伟大的神话缔造者,但他更是一个令人无法捉摸的矛盾体,他复杂而又神秘,他不断地扩展艺术的版图,他是他自己心灵史的征服者。如果你能跟随他独辟的蹊径“重返”美利坚,如果你能在他晚近的歌词里发现卡佛的现代性和布考斯基的生命态度,并发现他在塑造一个幽暗的混沌世界,如同科恩兄弟那样愁肠难断,在汽车旅馆、小酒馆,以及荒凉的街道中追寻灵感,那么,你一定会由衷地相信他获得诺贝尔文学奖是当之无愧的。“他不是为了歌唱永恒,而是叙说我们周遭发生的事物,如同德尔斐的神谕在播报晚间新闻。”这样的授奖词几乎概况了迪伦创作的特点,包括他海量一样的艺术品。

鲍勃·迪伦

鲍勃·迪伦早期画作

鲍勃·迪伦晚近的歌词甚至比他早期那些旷世名作,都要写得好。他旺盛的生命力,和制造荷尔蒙导弹的毕加索还不太一样,他更是一个内敛的反思者。毕加索形容自己作画是在记日记,迪伦承认他有“各式各样的我”。他早就发现人性里不堪的一面,他用讽刺与自我讽刺来平衡变幻无常的自我世界和外部世界,他是用活意象的语言大师,在2012年专辑《暴风雨》中,他反复呻吟于复仇与死亡等黑暗主题,他甚至拿对家乡的回忆来勾勒他的“长篇叙事诗”。“我在南方地带的上空盘旋,我用血支付,但不是我自己的。”(选自“用血支付“),这种非常个人化的灰色迷雾一样的描述,只有在早年布鲁斯艺人的荒诞人生中可以找到答案,但迪伦使其上升到昆汀·塔兰蒂诺式的当代美国风情画。他有太多的不安与洞察,这种原始的冲动和理性的剖析,逼迫他不停地变化角度,包括每唱一首旧歌,都要唱出不同的韵味与风格,那么,他从上个世纪60年代开始的绘画生涯就更是一个敏感的陌生国度。

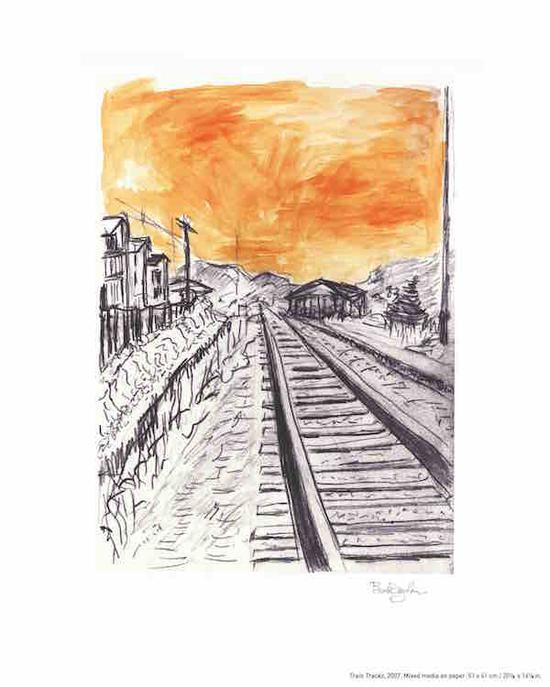

鲍勃·迪伦《无尽的公路》 ENDLESS HIGHWAY,2016

展览现场,鲍勃·迪伦 “铁道系列”

“我是一个游民,我总是另辟蹊径,我从不走主干道。“这就是迪伦为什么会抛弃民谣乐迷,拿起了电吉他上台的缘由;这也是他不断地修整自己而沉入深蓝色的海洋的理由。即使崇拜他的科恩兄弟在拍摄《醉乡民谣》时,也只把他当作灵光乍现的背景,宛如另一个世界里的国王。迪伦永远是下一个时代的见证者,而不是预言家。他不是传统意义上的强者,来强调一种不可一世的力量,他踽踽独行,所以即使到老,他还在观察世态变迁,只是更多的是炎凉。

迪伦喜欢这样一些绘画大师:丢勒、伦勃朗、鲁本斯、夏尔·勒布伦,以及梵高,这种爱好很容易联想他的基督徒的身份,但他更是一个在传统谱系里随意涂鸦的艺术家。“很多人误解了世界,从未认清过,我直走进去,它是敞开的,”他的“书写世界”系列,重新誊写了一遍歌词,而从配图风格来看,迪伦常常像一个街头艺人,抑或是无家可归的西部牛仔。譬如给“敲着天堂的大门”的配图,最后用上的工具有棒球棍、电动钻、扫把和十字架,足见其血液里流淌着盲人布鲁斯艺人才具有的与世界搏杀的穿透力。另外,他把现代民谣之父伍迪·格瑟里尔画成罗马教皇,长者一张印第安人的脸,这是给自己的偶像付诸了新的意义。“当我画我的杰作”的配图则是德拉克洛瓦的形象,借用而混淆主宾关系,是迪伦长年惯用的手法。这批铅笔画是迪伦对自己的音乐创作,尤其歌词部分的重新注解,他不是一个怀旧者,他是一个带着颠覆意义的智者,这种睿智经常夹杂着天真与玩笑,比如歌曲“永远年轻”配的是一张通向月亮的梯子,寥寥几笔,仿佛出自一个纯真的孩子。